哈喽,大家好,小今这篇深度分析,主要来讲美国还在靠“项目思维”拼资源,中国已转向“场景创新”聚合力,两相对照,创新逻辑的差距立显。

你有没有觉得,最近几年我们身边的一些变化,有点意思?那些过去我们习以为常的“套路”,似乎正在悄悄地被刷新。

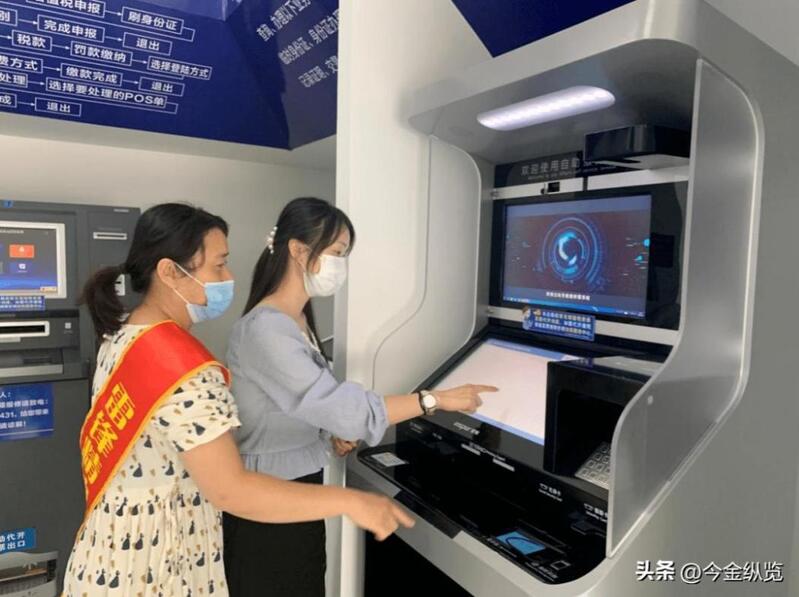

比如,你去政务大厅办个事儿,耳边不再是“这个得立项”的官腔。取而代之的,是城市公告栏上越来越频繁出现的“场景清单”,重庆的创新场景、深圳的“城市+AI”、苏州的人工智能需求,从车间厂房到医院病房,再到你我日常生活的方方面面,足足16个重点领域都在紧锣密鼓地“推场景”、“找机会”。

这可不是简单的换个词儿玩文字游戏,它背后藏着一场深层的逻辑变革。

一、“立项”旧事:规矩森严,却少了点“人味儿”

回望过去二三十年,咱们国家的工业化和城镇化进程,简直是一路狂奔。那时候,无论是建工厂、修高速,还是搞个什么新技术,都得走一套固定的“三部曲”:先“立项”,然后层层“审批”,最后再“拨款”。

这套流程,就像一张严格的建筑图纸,先定好框架,再按部就班地填补细节。企业想生存发展,得先抢到项目;城市要向上攀升,也得先上马一批批大项目。

这种“项目思维”在那个时期,效率是杠杠的。就像修高铁,只要路线一定,资金到位,任务一分解,大家按照时间表推进就行了,直接高效。它最大的特点就是“可控”和“可预期”,每一步都有章可循,成果也都能事先框定。

然而,当我们的社会大步迈入数字化时代,尤其是面对层出不穷的创新和复杂多变的现实需求时,这套“项目思维”的局限性就日益凸显了。

二、数字化浪潮下,“项目”为何步履维艰?

你有没有发现,今天的创新,越来越讲究“跨界融合”?搞个自动驾驶,你得把汽车制造、交通管理、数据安全这些完全不相干的领域拧成一股绳;做个智慧医疗,要联动医院、科技公司、医保系统,缺一不可。

这种“横向打通、纵向协同”的复杂局面,传统的“项目思维”就显得有些力不从心了。因为项目模式,往往是“一条线”的,每个项目都有自己的边界,大家各自为战。

可创新呢?它更像一张“网”,需要不同元素、不同思想在碰撞中激发出火花。很多时候,创新的起点可能并没有一个明确的终点,是在不断尝试、不断迭代中,才慢慢清晰起来。

想想看,过去多少实验室里的“高精尖”技术,论文发了一箩筐,却因为缺乏真实的应用场景,最终束之高阁,无人问津?又有多少号称“高科技”的扶持项目,钱没少烧,却没能真正解决老百姓的“痛点”,甚至沦为一种“形式主义”?

症结就在于,它们脱离了“真实场景”。

三、“场景”登场:让技术跳进现实的“沙盘”

现在,你走在街头,会发现智能红绿灯能根据车流量自动调整信号时长;你去医院,AI辅助诊断能瞬间帮医生分析影像;甚至你家小区的充电桩,都能智慧预约。这些鲜活的例子,不是某个单一“项目”的产物,它们是技术、数据、人员、制度在真实生活空间里,经过反复磨合、共同进化的结果。

这就是“场景”的魅力:它不再是先设定好一堆规则让你去遵守,而是在真实的实践中,大家一起摸索,一起完善规则;它不再是直接给你一笔钱让你闭门造车搞研发,而是直接提供一个现实的应用环境,让你带着技术去“闯关”、“打怪”,在真刀真枪中验证自己的价值。

用国家发改委的话说,这叫做“体系化的社会性中试”。简单来说,就是给技术提供一个真实的“演练场”,让它在真问题中“试错”,而我们的政策和制度,也跟着这种“试错”同步调整、优化。

比如某个公司研发的智能消防设备,以前靠拨款研发出来,没人敢用。现在政府开放社区、商场作为“场景”,让设备实际投入运行,好用就推广,不好用就改进,既验证了技术,也推动了相关消防管理规定的完善。

四、这场变革,究竟改变了什么?

1.创新逻辑:从“给资源”到“给机会”

过去,谁能拿到“立项”,谁就能分得资源这块蛋糕,创新往往成了“批文的延伸”。现在呢?政府扮演起“机会提供者”的角色,开放城市管理、公共服务的真实需求,企业无论大小,只要你的技术能解决问题,就能参与进来。

苏州的AI应用清单就是个典型例子,大企业和初创公司都能申请进入场景进行技术验证。这等于是把“拨款支持”变成了“真实验证”,让创新告别了“靠政策吃饭”的循环,真正走向了市场和用户的检验。

2.治理逻辑:从“审批者”到“搭台人”

地方政府的角色也发生了根本性转变。以前招商引资,主要靠拼地价、拼补贴,简单粗暴。现在,他们更愿意去拼“场景”、拼“体验”。重庆用“场景机会清单”吸引企业,深圳把整个城市变成了一个巨大的AI应用平台,开放数据和制度协同。

这本质上是政府从过去高高在上的“发命令者”,变成了积极主动的“搭台人”。这种转变更聪明:它不再需要砸大量的钱去“买”创新,而是通过整合资源,创造机会,让企业自己在真实的场景里去发现市场,去创造价值。

3.竞争逻辑:从“比规模”到“比感知”

企业的战场也彻底换了。过去,我们比谁的厂房大、产能高,规模决定一切。现在呢?比的是谁能更精准地洞察真实需求,谁能把技术融入生活,创造更好的体验。华为做智慧园区,阿里建城市大脑,百度运营自动驾驶“城市通感”,这些巨头无一不是在深耕“场景”。

技术再牛,不能解决实际问题就是花架子;品牌再响,用户体验不好也留不住人心。今天的竞争,核心就是“场景体验”的竞争,谁能让技术真正走进生活,谁就能赢得用户的青睐。

从“造项目”到“造场景”,这本质上是中国社会从“建设型社会”向“体验型社会”的深刻转型。在工业时代,我们用高楼大厦、高速公路、万吨巨轮来证明实力;而在数字时代,我们则通过“造场”来提升生活品质,让城市变得更聪明、服务更贴心、生活更便捷。

这种转变,蕴含着中国式现代化独有的智慧:它不是孤立地发展技术、堆砌项目,而是强调系统协同、以人为本。场景让创新不再是少数专家的任务,而是融入到每个普通人的日常生活体验中,你每天乘坐的智能公交、刷的电子医保、享受的智慧社区服务,无一不是场景创新的成果。

未来的竞争,不再是简单地比谁的项目更多、投资更大,而是比谁的场景更真实、更包容、更有温度。当创新能够在真实场景中自然生长,当技术能够真正解决老百姓的急难愁盼,这样的创新才具有最持久的生命力。

这,才是“造场景”真正的意义所在:让创新落地生根,让发展更有温度,更有质感。