摘要:2025年9月9日,云南航天工程物探检测股份有限公司(简称“航天检测”,832007)发布公告,决定终止在北交所的上市辅导;同日,山东嘉源检测技术股份有限公司(简称“嘉源检测”,873487)也正式启动了从新三板摘牌的程序。

航天检测的北交所IPO“梦碎”与嘉源检测的摘牌“瘦身”,是2025年中国TIC行业两声沉重的叹息。

它们从不同维度,共同指向了传统检测领域一个深刻的结构性危机:在低端、同质化的战场上,依靠低价换取规模的增长模式已经走到了尽头。

秋风萧瑟,资本市场似乎也提前感知到了寒意。今日,两则看似孤立却又遥相呼应的公告,在中国检验检测认证(TIC)行业内激起千层浪。2025年9月9日,云南航天工程物探检测股份有限公司(简称“航天检测”,832007)发布公告,决定终止在北交所的上市辅导;山东嘉源检测技术股份有限公司(简称“嘉源检测”,873487)也正式启动了从新三板摘牌的程序。

一“进”一“退”,殊途同归,都走向了“终止”。这不是偶然,而是冰山一角。它们共同揭示了一个残酷的现实:在宏观经济增长、政策东风频吹的背景下,中国的传统检测领域——尤其是交通工程和环境检测,正深陷于“增长的烦恼”。市场规模在扩大,但企业利润在变薄;从业者在增加,但议价权在丧失;营收数字或许尚可,但现金流却日益枯竭。恶性价格战、低毛利运营、畸长的应收账款,正像三座大山,压得许多中小型检测机构喘不过气。

一、北交所门前的“急刹车”:航天检测IPO终止始末与行业反思

对于任何一家新三板挂牌公司而言,冲刺北交所无疑是其发展蓝图中的“高光时刻”。然而,航天检测却在临门一脚之际,选择了主动撤退。这一举动,远非一句“基于宏观环境及公司经营状况的审慎考虑”,所能完全概括,其背后是企业经营状况急剧恶化的无奈与整个交通工程检测行业生态的真实写照。

图:航天检测公告截图

1.1 公告要点:一场筹谋已久的“终止”

根据航天检测发布的系列公告,其终止北交所上市辅导的过程清晰而坚决:

终止原因:官方表述为“鉴于宏观环境及公司经营状况发生变化”,公司经过审慎研究,决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的计划。这句外交辞令的背后,直指公司已不具备冲刺上市的“底气”。

终止流程:公司与辅导机构东吴证券股份有限公司协商一致,签署了终止辅导协议,并向中国证券监督管理委员会云南监管局报送了终止辅导备案的申请材料。最终,云南证监局确认了辅导终止。整个过程合法合规,但透露出的是一种主动且决绝的姿态。

市场影响:公司在公告中提醒投资者注意风险,这意味着资本市场对其未来的预期需要被重新评估。曾经的“北交所概念股”光环褪去,公司将回归其作为一家普通新三板挂牌公司的基本面。

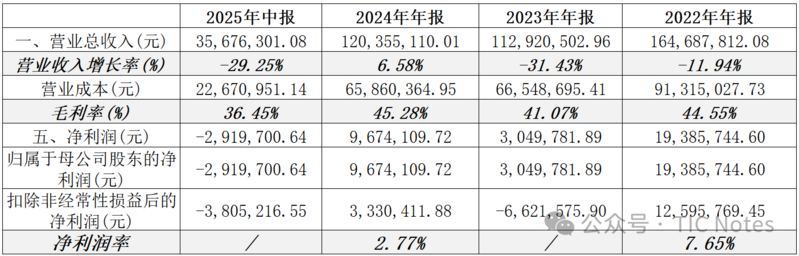

1.2 财务透视:断崖式下跌的盈利能力

若将公告中的“经营状况发生变化”具体化,航天检测近三年的财务数据提供了一份触目惊心的答案。我们必须穿透营收的迷雾,直视利润与现金的真相。

图表:航天检测2022-2025年H1核心财务数据概览

数据来源:根据航天检测年报及相关公告整理。

从财务视角深度解读:

盈利能力的崩溃是核心原因:2023年,在营收下降三成的情况下,净利润雪崩式下滑超八成。这种“利润弹性”系数极高的负向表现,典型地反映了企业固定成本高企,而毛利率极低的业务结构。当收入未达盈亏平衡点之上足够多的水平时,利润便会被成本与费用迅速吞噬。根据监管机构的问询函,公司将利润下滑归因于交通和建筑行业项目投资减少及研发费用增加。这恰恰说明其业务高度依赖外部投资,且自身缺乏定价权来覆盖成本增长。

上市标准的“硬伤”:按照北交所的上市标准,即便选择最低的“预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”这一条,航天检测2023年仅300余万的净利润也已将其无情地挡在门外。继续推进IPO辅导,不仅毫无意义,还将持续产生高昂的中介费用。终止,是唯一理性的选择。

“失血”的未来预期:2024年的部分数据进一步恶化。一个曾经年利润近2000万的企业,如今徘徊在盈亏边缘甚至已经出现亏损,这对于需要向投资者描绘美好增长蓝图的IPO来说,无疑是致命的。

1.3 行业洞察:交通工程检测的“红海”困局

航天检测的困境,是整个交通工程检测行业“内卷化”的一个缩影。

火焰:持续增长的市场规模。在“交通强国”战略指引下,中国的基础设施建设(公路、铁路、机场、桥梁等)投资依然维持在高位。据多家市场研究机构预测,中国交通工程检测市场规模将持续扩大,例如有报告预测将从2020年的约500亿元增长至2025年的650亿元。这是一个千亿级别的庞大市场。

寒冰:极度分散且恶性的竞争格局。这个千亿市场的玩家数量庞大,市场集中度极低。报告显示,行业格局主要由国企(约占40%)、民营企业(约占55%)和少数外资机构构成。门槛相对较低的常规物理性能检测,吸引了成千上万家小型民营企业涌入。

“关系”与“价格”的双重绞杀:在以政府项目为主导的市场中,大型项目往往被具备资源优势的国有检测机构或设计院下属的检测公司所占据。剩下的市场空间,则被无数中小型民营企业通过惨烈的价格战来瓜分。航天检测作为一家地方性的民营检测机构,正好处在这个“夹心层”中,既要面对国企的资源壁垒,又要应对同行的低价冲击。

同质化服务的“诅咒”:大多数机构提供的服务高度同质化,缺乏核心技术壁垒,最终只能回归到最原始的竞争手段——降价。当“最低价中标”成为潜规则,利润空间被一再压缩,整个行业的生态也随之恶化。

宏观调控的“放大效应”:一旦政府因财政压力等原因放缓或减少基建项目投资,正如航天检测在公告中所言,这种高度依赖外部“输血”的行业便会立刻感受到寒意。订单减少,但固定的人员、设备折旧成本不变,利润下滑便成为必然。

航天检测的IPO终止,是对所有挣扎在交通工程检测“红海”中的同行们敲响的一记警钟:在一个缺乏定价权、利润微薄的行业里,单纯依靠规模扩张和资本幻想,是走不通的。

二、新三板的“告别礼”:嘉源检测摘牌背后的现金流之殇

如果说航天检测是“冲刺未半而中道崩殂”,那么嘉源检测的主动摘牌,则更像是一种看透了资本市场游戏规则后的“断舍离”。这家深耕环境检测领域的公司,选择告别新三板,其背后暴露的,是比利润下滑更致命的问题——现金流枯竭。

2.1 公告解读:一场为“生存”而进行的主动瘦身

嘉源检测申请终止挂牌的理由同样是“根据公司经营情况及市场环境”。但其系列公告中一个关键信息值得关注:《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

图:嘉源检测公告截图

公告明确,为保护异议股东(即投票反对摘牌的股东)的利益,公司控股股东、实际控制人承诺将回购其持有的股份。这一举动表明:

摘牌意愿强烈:公司管理层已下定决心离开资本市场,甚至愿意为此付出“真金白银”的成本来解决后顾之忧。

维持挂牌弊大于利:对于嘉源检测而言,继续留在新三板,不仅无法实现再融资以输血主业,反而需要持续支付信息披露、中介机构服务等合规成本。摘牌,成了一种“止损”和“减负”的务实选择。

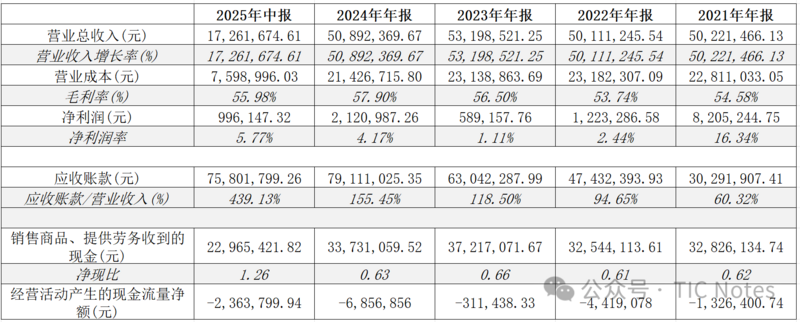

2.2 财务透视:被应收账款“绑架”的利润与现金

嘉源检测的财务报表,堪称一本当代中小型检测企业经营困境的“教科书”。其利润虽然微薄,但尚未亏损,真正致命的是经营活动现金流的持续“失血”。

图表:嘉源检测2022-2025年H1核心财务数据概览

数据来源:根据嘉源检测年报、相关公告及公开信息整理。

经营活动现金流量净额为负,是比净利润下滑更危险的信号。

“无现金”的利润是纸上富贵:嘉源检测2022年实现了约122万的净利润,但其经营活动现金流却是-441万元。这意味着,公司每赚取1元账面利润,就需要从公司现有资金池中净贴入近3.6元现金来维持运营。这种状况是如何发生的?答案只有一个:大量的营业收入变成了收不回来的应收账款。

应收账款的“黑洞”:在环境检测领域,客户多为政府部门(如环保局)或大型排污企业。这些客户虽然信用好,但普遍存在付款周期长、流程繁琐的问题。检测公司为了获得订单,往往被迫接受苛刻的付款条件。提供服务、开具发票后,资金可能要半年、一年甚至更久才能到账。在此期间,公司需要用自有资金或贷款来支付员工工资、房租、试剂耗材、水电等刚性成本。这正是嘉源检测现金流为负的根本原因。

生存危机:持续的负向经营现金流,意味着企业若无外部融资(如股东增资或银行贷款)注入,其资金链随时可能断裂。对于嘉源检测这样一家利润微薄、已无法从新三板获得融资的企业而言,摘牌以节省成本,集中所有资源确保核心业务的现金回款和生存,是极其痛苦但又现实的选择。

2.3 行业洞察:环境检测的“低端混战”

嘉源检测的现金流困境,同样是环境检测行业,特别是第三方社会化环境检测机构普遍面临的难题。

政策催生的“虚假繁荣”?“绿水青山就是金山银山”以及“双碳”目标的提出,无疑为环境检测行业带来了历史性的发展机遇。政策驱动下,水、气、声、渣、土等全方位的监测需求井喷,市场规模迅速突破千亿大关。

低门槛引发的“公地悲剧”:与交通检测类似,常规的环境理化检测技术门槛并不高。一套基础的实验室设备,几名技术人员,再通过CMA资质认证,一个小型的第三方检测实验室就可以开张营业。这导致了近年来新增市场主体数量的爆炸式增长。据不完全统计,全国拥有环境检测资质的机构已达数千家。

“小、散、乱、差”与价格战:大量小型机构涌入,导致市场高度分散,呈现“小、散、乱”的局面。为了抢夺有限的订单,价格战成为最直接、最粗暴的竞争手段。检测费用从最初的“按点位收费”到后来的“打包价”,再到如今甚至出现“低于成本价”竞标的恶性竞争。许多机构陷入了“不降价没单做,降价了没钱赚”的死循环。

“乙方”的卑微:在强大的甲方(政府、大型国企)面前,绝大多数第三方检测机构议价能力极弱,不仅要接受低廉的检测费用,还要承受漫长的付款周期。这种畸形的产业链地位,使得整个行业虽然看起来“欣欣向荣”,但身处其中的企业却普遍“增收不增利”,现金流状况堪忧。

嘉源检测的摘牌,是这场“低端混战”下的一个必然结果。它向市场宣告:在环境检测领域,如果没有差异化的技术、强大的客户关系和健康的现金流管理能力,即便站在风口之上,也可能被风吹得“灰飞烟灭”。

三、全文总结:终止的背后,是TIC行业的“成人礼”

航天检测的IPO“梦碎”与嘉源检测的摘牌“瘦身”,是2025年中国TIC行业两声沉重的叹息。它们从不同维度,共同指向了传统检测领域一个深刻的结构性危机:在低端、同质化的战场上,依靠低价换取规模的增长模式已经走到了尽头。

这两起“终止”事件给予国内TIC行业同仁的启示是深远且发人深省的:

1、告别“营收为王”,拥抱“现金为王”:财务报表中的营业收入固然重要,但它可能只是“看上去很美”。在当前环境下,经营活动现金流量净额才是衡量一家检测公司健康与否的“第一生命线”。一份利润微薄但现金流充裕的订单,远比一份利润可观但回款遥遥无期的订单更有价值。管理者必须将应收账款管理提升到战略高度,对客户进行严格的信用评估,宁可放弃部分订单,也要确保现金流安全。

2、逃离“同质化陷阱”,构建“技术护城河”:无论是交通工程检测还是环境检测,依靠常规理化项目进行价格战的“红海”已是血流成河。未来的出路必然在于差异化和高附加值。企业必须思考:我能提供哪些别人不能提供的服务?是更前沿的检测技术(如新污染物分析、微塑料检测),是“检测+咨询+治理”的一体化解决方案,还是基于大数据的风险预警与合规管理服务?唯有构建起技术、服务或品牌上的“护城河”,才能掌握定价权,摆脱低价竞争的泥潭。

3、重新审视“资本路径”,回归“经营本质”:上市不是万能解药,更不是终点。航天检测和嘉源检测的案例清晰地表明,资本市场对于缺乏核心竞争力、盈利能力脆弱、现金流状况恶劣的企业,正在失去耐心。与其耗费巨资去追逐一个虚无的“上市梦”,不如先回归经营本质,扎扎实实地做好产品、服务好客户、管好现金流。当企业真正具备了强大的“造血”能力和清晰的成长路径,资本自然会闻香而来。有时,主动“终止”或“后退”,是为了更好地积蓄力量,以备未来更稳健地“前进”。

4、行业整合加剧,“大鱼吃小鱼”将成常态:可以预见,随着市场竞争的加剧和监管的趋严,未来几年将是中国TIC行业的“大洗牌”之年。大量缺乏核心竞争力的中小型机构将被淘汰出局,而像华测检测、联检科技等头部企业将利用其资本和品牌优势,加速整合市场。对于中小机构而言,要么在细分领域做到“小而美”、“小而精”,要么选择被实力更强的企业并购,成为其产业生态的一部分。单打独钟、试图在所有领域都分一杯羹的时代,已经一去不复返。

“终止!终止!”——这两声资本市场的“退堂鼓”,敲醒的不仅是航天检测和嘉源检测,更是成千上万在传统检测领域苦苦挣扎的同行。这或许是一场痛苦的“成人礼”,它宣告了一个野蛮生长时代的结束,也预示着一个更加注重质量、技术和价值创造的新时代的开启。对于中国的TIC行业而言,真正的考验,才刚刚开始。