导语

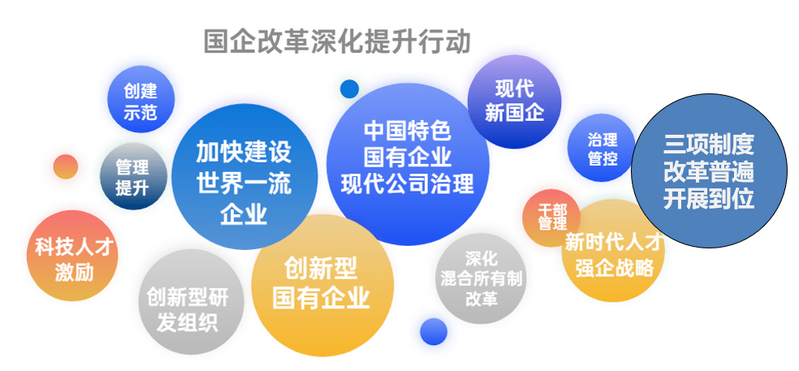

2025年是国企改革深化提升行动的收官之年,围绕国务院国资委《国企改革深化提升行动方案(2023-2025年)》及地方国资委配套政策,需以问题为导向,聚焦改革“深水区”攻坚。结合近期政策风向,针对国企管理人员竞聘上岗、不胜任退出等五大热门议题提出落地策略。

因为象元顾问在之前的文章中多次提起有关话题,本文将不再赘述,仅基于结构需要提及,具体可延伸阅读文后的相关文件。

一、竞聘上岗

破解“形似神不似”的市场化困局

(一)政策依据

国务院国资委《关于进一步完善市场化经营机制的意见》(国资发改革〔2020〕22号)明确要求“推行经理层成员任期制和契约化管理全覆盖”。

广东省国资委在2024年工作会议中提出“到2025年竞争性企业管理人员竞聘比例不低于70%”(各地方国资委政策不一一列举,下同)。

(二)改革难点

1.利益藩篱难破。行政级别隐性壁垒导致“戴帽子竞聘”,部分岗位仍存在“定向委培”现象。

2.评价标准模糊。能力模型与岗位需求脱节,易陷入“考试高手上位、实干者出局”误区。

(三)破局策略

1.构建“三横三纵”评价体系

横向维度:专业能力(40%)、经营业绩(30%)、价值观匹配(30%)。

纵向穿透:上级评价(20%)、平级协作(30%)、下级评议(50%)。

2.实施“阳光竞聘”工程

引入第三方机构全程录像存档,建立评委库随机抽选机制。

推行“岗位竞标制”,如某能源集团要求竞聘者提交三年任期目标承诺书。

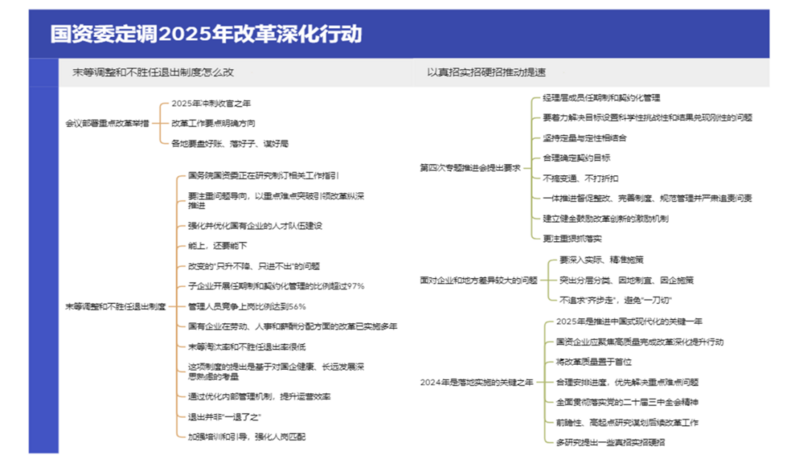

二、末等调整和不胜任退出

打破“能进不能出”的最后堡垒

(一)政策依据:

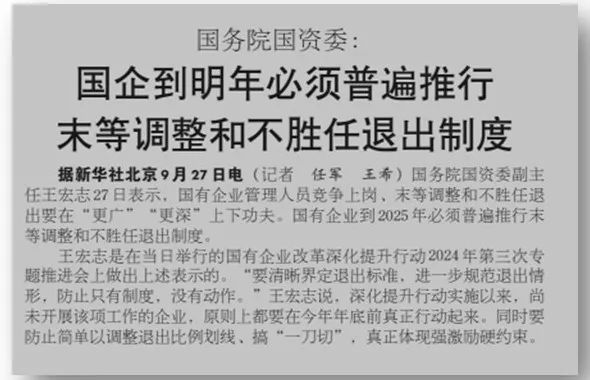

1.国务院国资委在2024年9月、12月等工作会议中强调的“刚性执行绩效考核末位淘汰”。

这项改革的核心是“经理层成员任期制和契约化管理”,要在“刚性兑现”“提质扩面”上下功夫,通过更大范围、分层分类的方式,落实管理人员的经营管理责任。同时,对于管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出,也要求在“更广”“更深”上下功夫。

2.各省、市国资委在2024年发布的类似《开展深化市属国有企业三项制度改革专项行动工作方案》的通知或《关于深化三项制度改革的实施意见》,细化“不胜任认定标准”。

(二)执行痛点

1.标准界定争议。绩效指标设置不合理对员工的处理,易引发劳动仲裁。如某交通集团因“民主评议得分末位”辞退员工被判违法,除了对末等调整的误解和解除程序的问题,起因还是考核标准的界定问题。

2.退出通道淤塞。转岗培训、内部退养等配套机制缺失,导致“名义退出、实际养闲”,或者名义退出到别的岗位,实质上转个圈又能回到原来的位置。

(三)实操方案

1.建立“双轨制”退出通道

强制退出:连续两年绩效考核后10%且经3个月改进培训仍不达标者,依法解除合同。

柔性退出:设立“内部人才池”,对因业务调整不适岗员工提供转岗竞聘机会(参考中国宝武“活水计划”)。

2.完善法律防火墙。联合人社部门制定《国企员工退出操作指引》,明确不胜任认定的“三必须”原则:必须量化指标、必须过程留痕、必须工会见证。

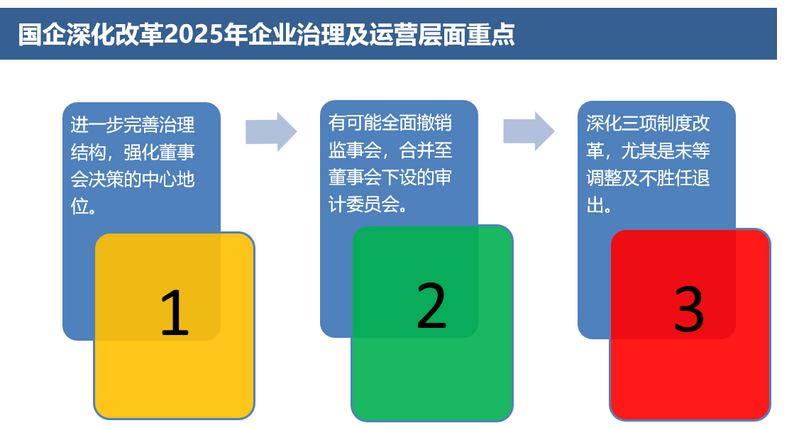

三、法人治理结构改革

实现“形神兼备”的治理现代化

(一)政策突破

1.新《公司法》特别强调“国有独资公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会行使本法规定的监事会职权的,不设监事会或者监事。”

这表明,于国有企业而言,监事会或许已经不是必设机构。考虑到国有企业的特殊定位,国有企业监事会的存废问题已引起各界人士的关注,新《公司法》的修订也体现了监事会在实践中凸显的问题。

2.上海市国资委关于印发《上海市国资委2025年工作要点》的通知(沪国资委办〔2025〕16号)指出:分类施策推进董事会建设。深化专职外部董事和外部董事召集人制度,加强外部董事选聘和管理。完成监事会改革。厘清母子公司权责关系。推动上海国有企业公司治理协会发挥平台、基地和智库作用。

(二)整合难点

1.职能衔接真空。部分企业简单撤销监事会,导致风险监督链条断裂(如某商贸集团因审计委员会未建立专项稽查制度发生采购舞弊)。

2.外部董事“花瓶化”。履职时间不足、信息获取受限,难以实质参与决策。

(三)系统重构路径

1.构建“三位一体”监督体系

审计委员会:聚焦战略风险,每季度开展专项审计。

纪检监察:嵌入业务流程,建立廉洁风险红黄蓝预警机制。

职工监事:通过民主程序选举产生,保留对涉及职工权益事项的否决权。

2.实施外部董事“赋能计划”

建立国资委直管的外部董事人才库,推行“一董事一智库”模式(如聘请行业专家组成决策智囊团)。

强制要求外部董事每年深入一线调研不少于20个工作日。

四、薪酬体系重构

破解“降薪不增效”的激励悖论

(一)政策红线

1. 2018年,国家出台工资总额决定机制,确立了“效益增,则工资总额增、效益降,则工资总额降”的管控原则。

2.2024年三中全会公布的国企薪酬改革新任务明确:深化国有企业工资决定机制改革,合理确定并严格规范国有企业各级负责人薪酬、津贴补贴等。

3.国务院国资委在2024年工作会议中重申效益降工资总额必降的市场化、效益导向原则。

(二)平衡难点

1.基层员工抵触。简单按职级普降导致核心人才流失,如某科研院所降薪后半导体团队集体跳槽的情况。行政层级制仍然是主导作用,岗位价值并未在国企的工资上得以充分的体现。

2.长效激励缺失:短期降本与长期动能培育矛盾突出,虽然相关的政策、指引也出台的很多,但实质上执行的情况一般。

(三)差异化策略

1.推行“三倾斜”薪酬包。向战略紧缺人才倾斜:对“卡脖子”技术岗位实行薪酬保护期;向增量创造者倾斜:试点项目跟投、超额利润分享(参考海康威视“创新业务跟投机制”);向艰苦一线倾斜:建立偏远地区岗位补贴动态调整指数。

2. 建立“薪酬弹性池”。将高管薪酬的30%纳入风险抵押金,根据任期审计结果分期兑现;对科研团队实施“里程碑式奖金”(如某装备集团按国产化率提升分段奖励)。

五、资产重组攻坚

打赢“止血造血”的存量战役

(一)政策导向

1. 国务院国资委在2024年工作会议中要求“2025年前完成低效无效资产处置90%以上”。

2.四川省国资委在2024年发布《关于推进国有企业专业化整合的实施意见》,明确“非主业资产三年清零计划”。

(二)重组堵点

1.债务处置僵局。历史遗留担保、三角债导致资产难以出清(如某建筑集团因连带担保责任阻滞土地置换)。

2.员工安置阻力。跨地域整合中的社保衔接、住房安置等问题易引发群体事件。

(三)破冰行动

1.创新“三换”重组模式

产权换股权:将闲置物业资产置换为战略投资者股权(参考重庆钢铁司法重整案例)

债权换收益:对应收账款实行资产证券化。

产能换市场:通过跨省产能指标交易实现清洁能源置换。

2.构建“重组保障包”

设立省级国企重组稳定基金,用于兜底安置费用。

开发“全国社保一卡通”系统,解决跨省安置难题。

六、2025年改革收官决胜策略

1.挂图作战。 制定“改革任务穿透式清单”,将每个子项分解到季度节点,实行“蓝黄红”预警机制。

2.数字化赋能。开发国企改革监测平台,实时抓取法人治理、三项制度改革等关键数据,自动生成整改指令(如某省级国资委搭建“国资云脑”系统)。

3.刀刃向内。将改革成效纳入领导班子任期考核,对推进不力者实行“一票否优”。

七、总结与寄语

四十余载风雨兼程,国企改革步伐从未停歇,其成就有目共睹。同时我们也不难发现,未来依然任重而道远。进一步完善企业治理结构、深化三项制度改革、全年实施末等淘汰和不胜任退出制度展仍是未来的重点工作;对标世界一流,我们仍有很大差距。

2025年是国企深化改革的收官之年,也是“十四五”规划的最后一年,至关重要。改革决胜的关键,在于以“刀刃向内”的勇气打破路径依赖,用“解剖麻雀”的精度穿透执行堵点。

央企当发挥产业链链长作用,打造改革“样板间”;地方国企需立足区域禀赋,探索“一城一策”“一企一策”特色路径。

唯有将政策刚性、市场逻辑、人性温度三维融合,不把今年该做的事留到下一年的决心和行动,方能在收官之年交出合格答卷。

声明:本文为象元顾问个人观点,如有引用或表达不当或错误之处,请随时指出,以便更正。