知风云:思路决定出路,格局决定结局。

任何一项企业发展任务,拥有什么样的认知,就会得到什么样的结果。

国资央企发展战略新兴产业,探索未来产业的历史性工程,这条基本规律依然有效。

很高兴的看到,经过2022-2023年的初步摸索,国资央企对于发展战新产业的认知,已经登上了一个新高度。

2024年底国资监管机构的理论中心组学习会议,明确提出“要推动中央企业穿越经济周期,支持企业开启增长的“第二曲线”,加强新领域新赛道出资人政策供给,健全精准化、长周期的考核评价体系和政策支持体系,探索更加有效的尽职免责机制,引导企业树立正确的发展观,实现更多依靠创新驱动的内生型增长。”

这是将国企战略新兴产业的发展逻辑,和全球通行的“第二曲线”理论首次进行连接,把战新产业突破和企业发展基本规律深入结合在一起。

可以说,去年年底这个会议,对于国资央企更加深入认识战新产业的发展要求,是一个全新的历史标签。

01“第二曲线”要求提出,实现两大观念升维

用“第二曲线”来归纳战略新兴产业,实现了两个升维!

升维1:从外在要求变成内在动力

发展战略新兴产业,是2010年之后面对国际国内发展的最新形势,从国家竞争力和经济竞争力的高度做出的顶层部署。

国有企业作为支撑经济发展的主力部队,自然在这个过程中承担起关键责任。因而,过去多年间在芯片、新能源、高端装备、生物医药等战略新兴产业的赛道,国资央企做出了积极努力。

这是一种由上至下、由外而内的发展逻辑,好处是顶层布局、层层落实,效率较高。

同时,我们也需要认识到其不足之处,那就是企业微观主体对于为什么我要投资发展这些暂时不省钱、不挣钱,还很有风险的业务,仍时不时有各种问号,内部动力不够。

因而,就可能会出现说的声音高、行动速度慢,等等看看的观望思想多有表现。

现在从“第二曲线”角度再次分析战略新兴产业,是想告诉全国国企管理者,新技术、新产品、新业务、新产业的发展,是企业实现百年基业不可避免的选择,只有积极主动布局才能走出目前业务结构的瓶颈。

发展战略新兴产业,不只是外在要求,而是企业生存发展的内在必须。理解到这一点,战新产业发展的动力认知就完全不同。

升维2:从有限选择变为全面创新

战略新兴产业重点是9个,未来产业重点是6个,这些是从国家竞争力和人类文明进展高度确定的发展重点,在这些领域实现聚焦是非常重要的。

不过,国资央企的产业布局,以及国民经济发展的行业结构,要远远广阔于9+6,对于其他企业来说,怎么发展新兴业务?要不要发展新兴业务?

虽然我们都知道企业可以划分为两类,一是发展战新产业,二是进行传统产业绿色化、智能化、低碳化,但是这样的答案,显然还是没有将企业未来怎么干彻底讲清楚……

现在,通过国资央企发展“第二曲线”的新要求,我们就豁然开朗!

对于任何一家国企,都需要根据自己行业的特点和企业的情况,积极的布局,深入的思考,坚决的投资,在实现产品升级、业务升级、产业接替的所有可能性上发展新兴业务,推动企业第二曲线的打造和升级。

打造第二曲线的主力,可以是战新产业培育,可以是新兴技术突破,可以是新产品新模式接替,可以是低碳环保赋能等等。归而总之,只要是有利于企业长期可持续发展的,提升竞争力的新举措,都可以积极推动尝试。

这就是说,国资央企对于战略新兴产业的发展培育,要进一步升级扩展,从而适应于更多企业的产业特点和成长要求,从有限选择变为全面创新!

02 深入理解“第二曲线”四个字

第二曲线不是中国理论,而是来自于西方管理学者,通过对于企业成长发展规律的总结分析,提出这个概念。

从诞生第一天开始,第二曲线就是关于企业增长和转型的典型理论。

深刻认识第二曲线,我们还是需要对来自西方的这个概念做了概览性总结。

1、“第二曲线”之父和S曲线

第二曲线的较早提出者,是来自于爱尔兰的管理学家查尔斯·汉迪。

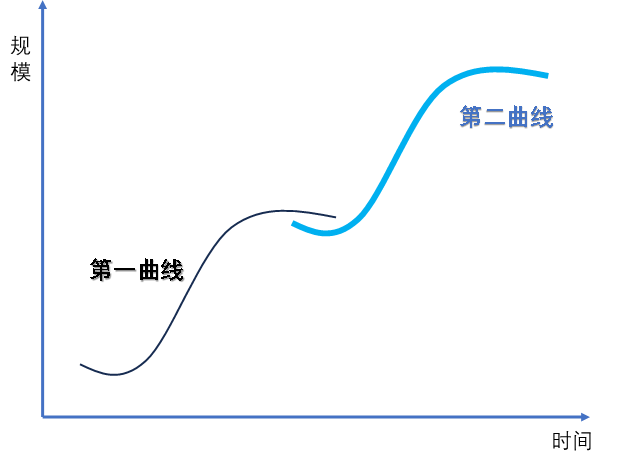

汉迪教授提出的第二曲线,被通称为“S曲线”,简单看像下图:

汉迪教授认为,任何组织或业务的生命周期均遵循S形曲线,分为四个阶段:起始期→成长期→成就期(峰值)→衰败期。企业持续增长的关键,是在第一曲线达到极限点(峰值)前启动第二曲线,形成新旧增长动能的交替。

同时,汉迪教授提出了打造第二曲线的两条基本原则:

第一,“变革当趁好时光”:必须在第一曲线仍处于上升期时布局第二曲线,避免衰退期资源不足。

第二,“非连续性创新”:第二曲线需脱离原有体系,是“自我革命”而非渐进改良。

S曲线理论告诉我们,第二曲线打造实践中需真正体现“守正出奇”的管理哲学思想,深耕第一曲线延缓极限点,同时允许第二曲线独立探索。

2、“第二曲线”升级:马利克曲线

自从第二曲线理论提出后,对于它的丰富和升级就持续进行。最为知名,需要中国企业深入了解的,是来自于奥地利管理学者弗雷德蒙德·马利克提出的管理模型,通常被简称为“马利克曲线”。

马利克教授,也有很多朋友叫他“欧洲德鲁克”,足以说明这个管理大师的理论地位。

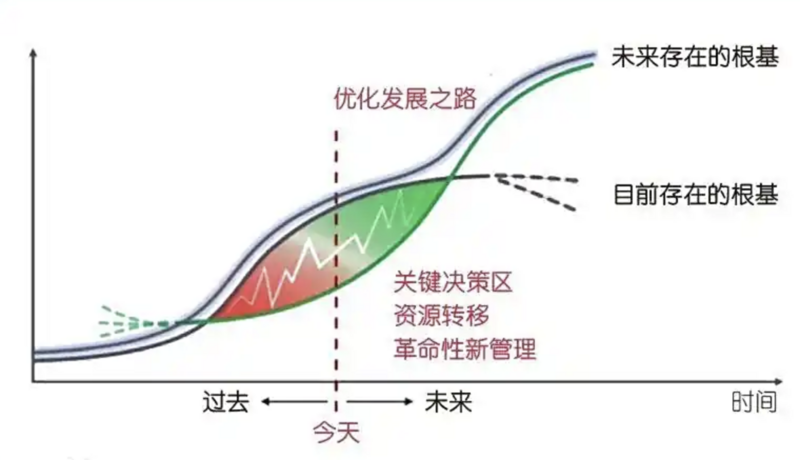

马利克曲线将S曲线进行了升级:

马利克教授将关注重点放在双S曲线交叠区的特点上。这个区域他取名为转换区域(TransitionZone)。

他认为,在转换区域两条曲线交叠形成“黑箱”,旧业务衰退与新业务成长并存,复杂性剧增,这也正是风险和机遇交叠的关键区域。

在这里就容易出现重要的管理悖论和失败可能,比如旧资源(如传统产能、人才)失效却难以舍弃,新资源未成熟且风险不可测等。

怎么穿越这个重大风险?

马利克教授提出三种战略行动,分别是业务延续、创新关联和管理隔离。直到当下,这三项战略依然可以作为全球企业成功发展新兴产业,培育第二曲线的葵花宝典。

从汉迪教授提出第二曲线,到马利克曲线进行优化,时间已经走过了三十年。目前中国公司开展战新产业和未来产业的拓展升级,依然要深入学习这些全球实践和理论和宝贵思想。

03 国企第二曲线打造之道

拿来主义,西为中用,需要将第二曲线理论全面适应中国国情,在我们发展战新产业的崭新历史背景下使用。

对于国资央企来讲,成功打造第二曲线,需要注意哪些问题呢?

知本咨询建议四点:

1、快慢结合

快,就是要早意识早行动早布局。

第二曲线理论反复说明,一家持续发展的企业,不是等到主责主业下降滑坡的时候,才感觉需要新兴产业接替,而是在主业正处于最高点的时候就要尽快采取行动。

可能由于人性就是喜欢当下确定的收获不愿迎接未来不确定的播种,早行动这一点在实践中总是被耽误、被搁置。还好在国资监管机构督促约束考核下,可以形成自锁和倒逼机制,这个机制还需要持续扩大发挥作用。

慢,就是要久久为功,等待战新产业壮大。

一个战新产业的培育,可能要十年左右周期,在这个过程当中,企业的战略、投资、改革、人才都需要有足够的耐性和信心,虽然领导人员可以变化,但是战新产业培育的主线支撑不要改变。

只有快慢结合,战新产业的发展才能够走向科学客观的节奏。

2、新旧结合

新业务和旧业务从来都是相对的。新业务产生于老业务,老业务给新业务提供发展的基础和资源,新业务可以改造提升老业务。

第二曲线是新业务曲线,但众多研究说明,很多新业务曲线都是通过旧业务的一些能力积累,在合理的能力迁移基础上实现的跃迁。

目前中央企业发展战新产业,提出很多目标都是在原有产业赛道上深挖或者扩宽,这个能力扩展模式是稳妥可行的。

当然,第二曲线理论说明,这个新曲线是独立存在的,要想发展好,必须彻底与旧业务保持隔离。

这就要求国资央企在发展新业务的时候,要建立有效的隔离带,将新业务的市场能力和技术能力进行充分锻炼,扶上马送一程,不要天天输血,不要有父爱情结,导致新业务永远也无法摆脱对集团公司和原有主业的依赖。

3、大小结合

产业为大,产品为小。

第二曲线告诉国企管理者,企业的持续发展向大的方向看,要塑造战新产业这个大的第二曲线,同样我们可以向小的方向看,要持续升级迭代产品和服务,形成小的第二曲线。

这两种增长和转型,是企业发展中都需要的。某种程度上说,大的产业新曲线是由若干个小的产品新曲线组合而成的,因而,对于大部分国企来说,先从产品第二曲线入手是必要和迫切的。

集团公司主抓产业第二曲线,就像招商局集团提出进军生物制造产业一样,但是各家基层公司还是要抓好产品第二曲线,招商银行的持续服务升级就是典型例子。

4、人事结合

业务和产品的升级迭代是事儿,这些事儿的背后是人,是人的能力结构和能力水平。

很多企业没法走出传统产业的陷阱,永远无法迈进新产业的河流,原因并不是它们看不到新的趋势和潮流,而是自己企业的能力结构完全不能适应新产业曲线对人的新要求、新规则。

第二曲线理论在不断发展中,研究发现这些业务曲线之所以可以伸展壮大,是因为它们底层是有一条隐形的能力增长曲线的,这个支撑下才可能发展新产业、新产品。

所以,在发展业务新曲线之前,培养和塑造本企业的能力新曲线是基础和前置工作,对于人才队伍能力的更新和迭代,可能要比对业务的研究探索更重要。

人事结合,就是请国资央企在发展战新产业的同时,全面对于新产业人才队伍进行规划,持续发力实施,等到人才准备完成,新产业曲线的描绘工作就快完成了。

快慢结合;

新旧结合;

大小结合;

人事结合。

四个结合的方法,就是一个辩证法。第二曲线发展,有些像中国传统哲学的太极,本来就是辩证前行的过程。

2025年还有五个月,希望国企都能够在第二曲线的新要求下,提升认知,找到战略新兴产业发展的新窍门。