摘要

2025年,中国TIC行业正站在一个历史性的十字路口。

过去那种依赖市场扩张和规模驱动的“野蛮生长”模式已然触顶,一个以运营效率和客户价值为核心的“精益致胜”时代正拉开序幕。

随着中国检验检测认证(TIC)行业告别高速增长的“黄金十年”,正式步入“存量博弈”的深水区,价格战、同质化竞争与利润空间收窄已成为悬在每一位从业者头顶的达摩克利斯之剑。

一、精益管理与丹纳赫DBS模型——从理念到系统的进化

在探讨检测行业如何应用精益管理之前,我们必须首先拨开纷繁复杂的管理学名词,回归其本质,理解精益管理究竟是什么,以及其最高阶的应用形态——丹纳赫DBS模型(DanaherBusiness System)——为何能被誉为企业界的“增长圣经”。

1.1 精益管理的源起与核心哲学:超越“节约”的价值创造

公众对“精益”最常见的误解是将其等同于简单的“成本削减”或“省钱”。然而,这仅仅是其表象。精益管理的真正内核,是一种源自20世纪中叶丰田生产方式(ToyotaProduction System,TPS)的管理哲学。其核心思想并非为节约而节约,而是以客户价值为导向,识别并消除企业运营全流程中一切不增加价值的浪费(Muda),从而以最少的投入,创造出最大的价值。

这里的“浪费”被丰田定义为七种主要类型,后来又增加了第八种,它们普遍存在于各行各业,包括检测行业:

过量生产的浪费:产出超出客户需求的报告或检测服务。

库存的浪费:积压的耗材、试剂,或待处理的样品。

搬运的浪费:样品、文件、人员在实验室内部不必要的移动。

等待的浪费:样品等待检测、设备等待维修、报告等待审核。

动作的浪费:员工进行不符合人体工学的、多余的身体动作。

过度加工的浪费:报告内容超出客户要求,或检测流程过度复杂。

不良品的浪费:检测结果错误、报告不合格导致的返工和重测。

人才的浪费(第八种):未能充分利用员工的智慧、技能和创造力。

精益管理的沿革,是从丰田工厂车间的生产线,逐步扩展到产品研发、供应链、服务流程乃至企业战略的全方位管理体系。它强调全员参与和持续改善(Kaizen),认为改进无止境,每个员工都是发现问题、解决问题的专家。

1.2 精益管理的“工具箱”:从理论到实践的桥梁

精益管理并非空中楼阁,它拥有一套丰富且实用的工具集,帮助企业将哲学思想落地。这些工具如同医生的手术刀,精准地切除企业运营中的“浪费”病灶。

这些工具并非孤立存在,而是相互关联、相辅相成,共同构成了精益实践的基础。

1.3 丹纳赫与DBS模型:将精益升华为企业“操作系统”

如果说丰田是精益管理的“开创者”,那么丹纳赫公司(Danaher)则是将精益管理系统化、并借此实现惊人商业成功的“集大成者”。

丹纳赫成立于1969年,最初是一家房地产投资信托基金。自20世纪80年代起,通过一系列激进的并购,转型为一家全球化的科技创新集团。其成功的核心密码,正是其独创的丹纳赫商业系统(DBS)。从财务表现上看,DBS的威力显而易见。在DBS的驱动下,丹纳赫在过去数十年间实现了年均复合增长率超过20%的商业奇迹。即便在复杂的经济周期中,其利润率和现金流也表现出强大的韧性。根据丹纳赫2024年年报披露的数据,公司全年营收达到239亿美元,经营性净现金流为20亿美元,这背后离不开DBS对运营效率的持续优化。

DBS的伟大之处在于,它超越了单纯的“工具集”,进化成了一个驱动企业持续增长的、可复制的“操作系统”。

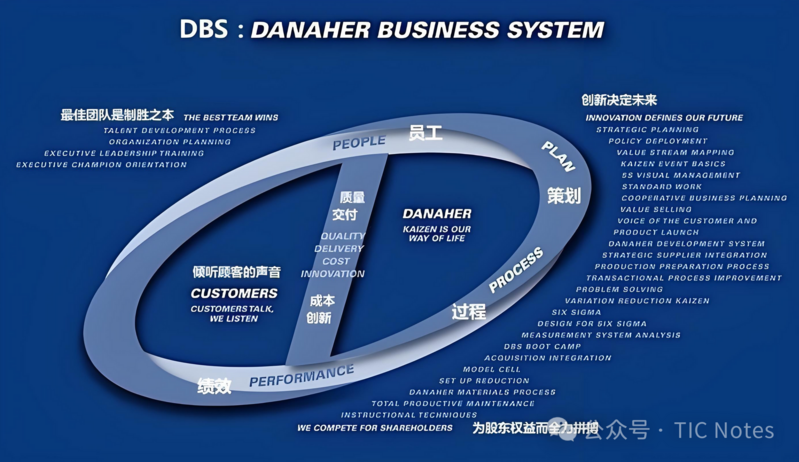

DBS的核心要素可以概括为“PLAN,PEOPLE, PROCESS, PERFORMANCE”的闭环循环:

1、PLAN(计划):DBS的起点是战略。通过名为“PolicyDeployment”或“HoshinKanri”的工具,将公司高级别的战略目标(例如,市场份额提升5%,利润率提高2%)层层分解,落实到每个业务单元、每个部门甚至每个员工的具体行动计划和绩效指标上。这确保了整个组织的力出一孔。

2、PEOPLE(人才):DBS坚信“最好团队的获胜”。它不仅强调招聘顶尖人才,更重要的是建立了一套完整的人才发展体系,通过DBS工具对员工进行系统性培训,让每个人都成为精益专家和问题解决者。领导力发展也是其核心,要求领导者成为DBS的教练和榜样。

3、PROCESS(流程):这是DBS的执行核心,深度植根于精益管理工具。丹纳赫拥有超过50种核心DBS工具,涵盖了从生产、研发、销售到增长创新的方方面面。其中,价值流图(VSM)、持续改善(Kaizen)和日常管理(DailyManagement)被视为驱动流程优化的三大基石。尤其在并购整合中,丹纳赫会迅速派出DBS专家团队,将被收购公司的运营流程植入DBS体系,通常在短期内就能实现其运营效率和盈利能力的显著提升,这是其并购成功率远超同行的关键。

4、PERFORMANCE(绩效):DBS是一个以结果为导向的系统。它围绕客户、员工和股东建立了八大核心度量指标,包括客户满意度、准时交付率、核心收入增长、营业利润率扩张、自由现金流等,并通过可视化和日常管理会议进行持续追踪。一旦出现偏差,就会立即启动问题解决流程,形成持续改进的闭环。

表:丹纳赫DBS核心价值驱动指标(CVDs)解析

总而言之,DBS将精益的理念、工具、人才发展和战略执行完美融合,构建了一个自我进化、自我完善的强大商业系统。它不仅是丹纳赫内部的管理语言和文化基因,更是其在全球市场披荆斩棘、实现可持续高质量增长的根本驱动力。

二、存量博弈下,检测行业的精益管理实践之路

当我们将目光从丹纳赫的辉煌拉回到中国TIC行业的现实,一种强烈的紧迫感和巨大的机遇感交织而来。

2.1 TIC行业的“中年危机”:从蓝海到红海的存量博弈

中国检测市场在过去十几年经历了一段波澜壮阔的“野蛮生长期”。政策红利、市场放开、经济高速发展,共同催生了一个巨大的增量市场。然而,时至2025年,行业格局已然发生深刻变化。

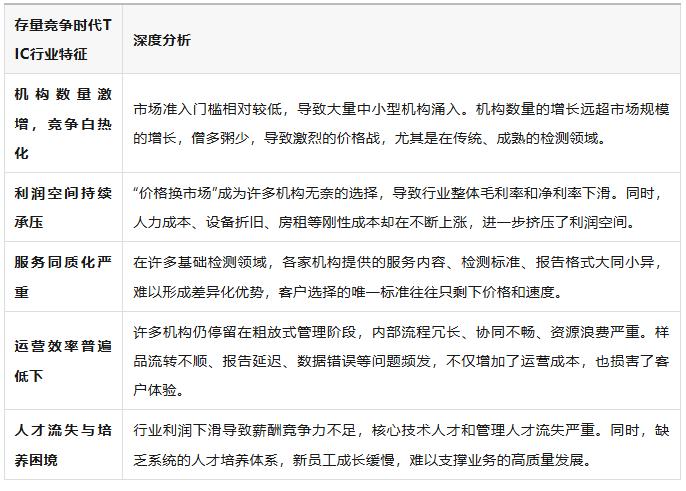

根据多家权威行业研究报告的综合分析,2024年中国检验检测行业市场规模已稳稳突破5000亿元大关,但增速明显放缓,行业正式进入 “存量竞争” 时代。其主要特征表现为:

这种“内卷化”的竞争态势,意味着单纯依靠扩大规模、增加投入的增长模式已难以为继。TIC企业必须转换思维,将目光从外部市场的拼抢,转向内部运营的精耕细作。向管理要效益,向效率要增长,已成为唯一的破局之道。而精益管理,正是实现这一战略转型的最强力武器。

2.2 为何精益管理是TIC行业的“必修课”?

检测行业本质上是一个知识密集型、流程驱动型的服务行业。其核心价值链——“市场-销售-采样-检测-报告-服务”,与制造业的“订单-生产-交付”流程高度相似,这为精益管理的导入提供了天然的土壤。

应对价格战的利器:精益管理通过消除八大浪费,可以直接降低运营成本。例如,通过优化实验室布局(5S)减少样品搬运距离和时间;通过标准作业减少返工率;通过优化供应链管理降低试剂耗材的库存成本。这些成本的节约,将直接转化为企业的利润,或成为在价格战中更具竞争力的“弹药”。

缩短TAT(检测周期)的关键:客户对检测服务的核心诉求之一就是“快”。价值流图(VSM)能够清晰地暴露样品在整个流程中的等待时间,例如等待前处理、等待上机、等待审核等。通过针对性的改善活动(Kaizen),可以大幅压缩这些非增值时间,在不增加投入的情况下,将TAT从10天缩短到7天,甚至5天,形成强大的市场竞争力。

提升质量与客户满意度的保障:“准确”是检测行业的生命线。精益管理中的标准作业(Standard Work)和防错(Poka-Yoke)机制,能最大限度地减少人为操作失误,确保检测结果的稳定性和可靠性。而系统的问题解决流程(Problem Solving),则能帮助企业从根本上杜绝客户投诉的再次发生。

打造差异化服务的基石:当所有竞争对手都陷入价格战的泥潭时,能够提供稳定、快速、高质量服务的企业将脱颖而出。精益管理打造的卓越运营能力,本身就是一种强大的差异化优势,能帮助企业建立“靠谱”、“专业”的品牌形象,赢得客户的长期信赖。

2.3 TIC行业精益管理实施路径图:从“试点”到“体系”

对于国内大多数TIC机构而言,引入精益管理不能一蹴而就,需要一个循序渐进、由点及面的过程。以下是一个可供参考的四步实施路径图:

第一步:思想破冰与高层承诺(M1-M3)

核心任务:组织高层管理者进行精益思想和DBS模型的系统学习,深刻理解其战略意义。精益转型是一场“一把手工程”,没有最高领导者的决心和持续投入,任何变革都将流于形式。

关键行动:成立精益推进办公室(Lean Promotion Office, LPO),明确变革的愿景、目标和资源配置。

第二步:选择试点,打造样板(M4-M9)

核心任务:选择一个业务流程相对完整、问题较为典型、团队接受度较高的实验室或产品线作为试点。目标是“打一场必胜的仗”,树立信心,培养内部的精益种子人才。

关键行动:

-绘制价值流图(VSM):组织跨职能团队(销售、客服、实验、报告、质量),完整绘制试点项目的“当前状态图”,用数据(如各环节处理时间、等待时间、一次通过率)量化流程中的浪费。

-设定改善目标:基于VSM分析,设定明确的、可量化的改善目标,例如“将XX产品的平均TAT从8天缩短至6天”,“将XX项目的返工率降低50%”。

-应用基础工具:集中应用 5S 整顿现场,可视化管理 暴露问题,标准作业 固化流程,并持续开展 Kaizen 活动,解决识别出的问题点。

第三步:横向展开,全面推广(M10-M24)

核心任务:总结试点项目的成功经验和模式,形成标准化的推广方案,在公司其他业务单元逐步复制。

关键行动:

-人才培养:将试点项目中成长起来的骨干培养成内部的精益教练,由他们去赋能新的团队。

-建立改善文化:建立并推行员工合理化建议制度、Kaizen成果发布会、优秀改善案例评选等机制,让“持续改善”成为每个员工的日常习惯。

-系统支持:优化IT系统(如LIMS系统)以支持精益流程,例如增加可视化看板功能、自动追踪样品TAT等。

第四步:体系构建,对标DBS(M25及以后)

核心任务:将精益管理的实践从运营流程层面,上升到企业战略、人才发展和绩效管理的系统层面,最终构建起属于自己的“商业系统”(Business System)。

关键行动:

-战略部署(Plan):引入战略部署工具,确保公司年度目标能有效分解到每个团队和个人。

-精益领导力(People):建立基于精益理念的领导力模型和人才发展通道。

-绩效驱动(Performance):建立一套以客户价值和运营效率为核心的绩效指标体系,并与日常管理机制紧密结合,形成PDCA闭环。

2.4 行业标杆SGS的精益启示录:从“精细化”到“精益化”的进化

作为全球TIC行业的执牛耳者,SGS(瑞士通用公证行)虽然不像丹纳赫那样将DBS作为其公开的品牌标签,但其近年来的战略动向和卓越的财务表现,无不透露出深度践行精益思想的影子。

1、SGS的精益进化之路:从卓越运营到成本优化

SGS的精益管理实践并非一蹴而就,而是经历了一个长期、持续的演化过程。其路径深刻地反映了一家全球化服务企业对效率和效益的不懈追求。

第一阶段:奠定基础(21世纪初):早在2002年,SGS新任CEO上任后,便开始大力推行一系列降本增效措施。其中,引入“六西格玛(6Sigma)运行框架”是标志性事件。这一阶段的重点是建立标准化的业务流程,并借助IT系统(如实验室信息管理系统LIMS)来固化标准、提升效率。同时,公司开始进行实验室自动化改造、建立全球统一的外包采购系统,为后续的精益深化打下了坚实的运营基础和数据基础。

第二阶段:系统性成本节约(2010年代):随着全球网络的日益庞大,SGS将精益的焦点更多地放在了系统性的成本控制上。例如,仅在2016-2018年间,通过优化全球采购体系,就节约了超过1.9亿瑞士法郎的采购费用。这表明SGS的精益实践已经超越了单个实验室的运营改善,进入到全球资源协同和供应链优化的更高层面。

第三阶段:战略性效率提升计划(2024-2025年):面对后疫情时代全球经济的不确定性,SGS在2024年启动了更为全面和战略性的效率提升计划。根据其官方披露,该计划的目标是在2025年实现年化1.5亿瑞士法郎的成本节约。截至2024年,该计划已启动超过90%,并已实现5000万瑞士法郎的节省。这一宏大的目标,标志着SGS的精益管理已经进入了深水区,它要求在组织架构、业务流程、数字化转型等多个维度进行深刻变革。

2、解构SGS的精益实践图景

尽管SGS并未像丹纳赫那样将自己的管理体系命名为“SGS商业系统”,但通过梳理其年报、投资者材料和公开信息,我们可以清晰地勾勒出其精益实践的核心图景。SGS的精益管理,更像是一套融入日常运营的“组合拳”,而非独立的运动式项目。

(1)实验室运营精益化(LeanLab Operations)

这是SGS精益实践的根基。核心举措包括:

优化样品流(Sample Flow Optimization):应用精益的“单件流”(One-Piece Flow)理念,减少样品的批次等待时间,力求样品在实验室内“不停留”地顺畅流动,从而大幅缩短检测周转时间(Turnaround Time, TAT)。

5S现场管理:通过整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke),打造整洁、有序、高效的实验室工作环境,减少寻找工具、试剂的时间浪费,并提升安全性。

设备综合效率(OEE)提升:对关键大型仪器进行OEE(设备综合效率=可用率×表现性×质量率)分析,通过预防性维护、减少换样时间、优化测试方法等手段,最大化仪器的有效产出时间。

(2)数字化与自动化赋能(Digitalization& Automation)

SGS深刻认识到,数字化是新时代精益管理的核心加速器。

LIMS与自动化集成:推动全球实验室LIMS系统的升级与互联互通,实现从样品登记、任务分配、仪器数据自动抓取到报告初稿生成的全流程数字化,最大限度地减少人工干预和数据转录错误。

推进“数字实验室(Digital Lab Concepts, DLC)” :在其投资者报告中提到的“Prometheus”项目,就包含了数字实验室的建设,旨在通过物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器人技术,实现更高程度的自动化和智能化决策。例如,利用机器人进行样品前处理,利用AI算法辅助图谱分析等。

(3)全球网络协同与采购优化(NetworkSynergy&ProcurementOptimization)

作为一家拥有数千个分支机构的全球化公司,网络协同是其巨大的成本节约潜力所在。

能力协同与负荷均衡:通过全球化的运营管理平台,SGS可以在不同区域、不同实验室之间调配检测任务,将订单导向产能有富余的实验室,实现“削峰填谷”,避免部分实验室“撑死”、部分实验室“饿死”的局面。

集中采购:建立全球和区域性的采购中心,对仪器设备、高值耗材、标准品等进行集中采购,利用规模优势获取更低的采购价格和更好的服务条款。前文提到的1.9亿瑞郎采购节约额便是其威力的最好证明。

(4)组织与人才效能提升(Organizational& Talent Effectiveness)

精益的最终载体是人。SGS的实践也包含了对组织和人才的持续优化。

建立业绩导向文化:通过明确的KPI体系和绩效管理,激励员工和团队持续追求卓越运营。

优化人力结构:在推进自动化和数字化的同时,对人员结构进行相应调整,将员工从低附加值的重复性劳动中解放出来,转向更高价值的技术研发、客户解决方案和质量管理等工作。

从SGS的案例中,我们可以看到,TIC行业的精益管理是一项复杂的系统工程。它始于车间和实验室的现场改善,但必须上升到流程数字化、网络协同化乃至组织战略的高度。SGS的成功之处在于,它将精益理念与自身的业务特点和发展阶段紧密结合,稳扎稳打,持续迭代,最终将效率优势转化为了难以被竞争对手模仿的护城河。

三、全文总结:从“野蛮生长”到“精益致胜”

2025年的今天,中国TIC行业正站在一个历史性的十字路口。过去那种依赖市场扩张和规模驱动的“野蛮生长”模式已然触顶,一个以运营效率和客户价值为核心的“精益致胜”时代正拉开序幕。

对于广大的中国TIC同仁,破局之路已然清晰:

实现思维转变:必须彻底告别对规模扩张的路径依赖,将战略重心从“做大”转向“做强”,从追求收入增长转向追求有利润的收入和可持续的现金流增长。企业的一把手必须成为精益转型的“首席布道官”和“总设计师”。

从试点开始,以点带面:不要追求全面开花,而应选择一个业务基础好、团队意愿强的实验室或产品线作为试点,集中资源打造一个“精益样板间”。通过看得见的成功(如TAT缩短30%,人均产出提升20%),树立信心,培养人才,总结方法,再稳步推广。

将数字化视为精益的“倍增器”:在当今时代,脱离数字化的精益是难以想象的。要积极拥抱LIMS、自动化设备、数据分析等技术,用数字化手段固化标准流程、消除信息孤岛、实现智能决策,让精益管理如虎添翼。

建立“业财一体”的量化管理体系:学习DBS的精髓,建立一套从实验室运营指标(TAT、OEE)到公司财务报表(利润率、现金流、ROIC)的穿透式管理体系。让每一个员工都明白自己的日常工作是如何最终影响到公司的价值创造,从而实现全员参与、目标一致的精益文化。

对于挣扎在存量竞争泥潭中的广大中国TIC企业而言,前路已然清晰。现在需要的,是最高决策者转变观念的决心,是中层管理者学习和推行新方法的热情,更是每一位一线员工参与改善、创造价值的行动。启动精益转型,或许在短期内会面临阵痛与挑战,但这无疑是从“价格战”的红海中驶向“价值战”蓝海的唯一航道。唯有拥抱精益,精耕细作,方能在这场深刻的行业变革中行稳致远,基业长青。