多头领导问题,又被称为“一仆二主”或“一仆多主”问题(以下统称为一仆二主问题)。

“一仆二主”问题是矩阵制组织的最大痛点。

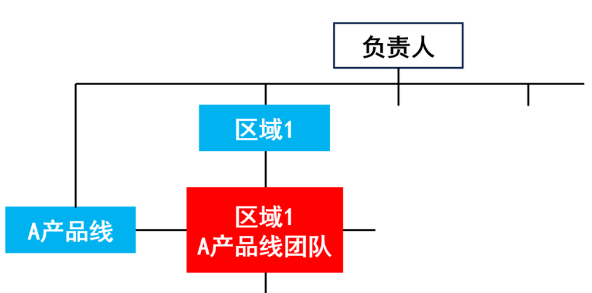

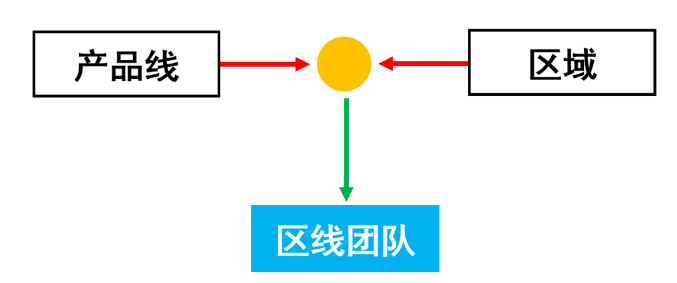

我们以“产品线—区域矩阵”的局部细化为例(如下图)。在区域中,为承接与推动各产品线的销售,会设置多支“区域产品线团队(简称区线团队)”,这个团队处在组织节点位置,要接受区域与产品线的双重领导,就会发生“一仆二主”现象。

“一仆二主”将带来以下问题:

1、两个主管共同领导的体制易致人于不知所措的境地。如果两个上司意见相左,处于组织节点的区线团队到底该听谁的?日常工作中,当从两个维度各自下派的任务相悖时,同样会让人困惑。“一仆二主”的结构有其好处,但也降低了工作效率,增加了沟通成本,甚至让工作关系变得有些微妙,遇到个别下属,还会利用两个领导之间的矛盾搬弄是非,或在混乱局面下逃避工作。

2、当责任划分不够清晰或覆盖不完整时,下边遇到问题,有时不知该请示谁。

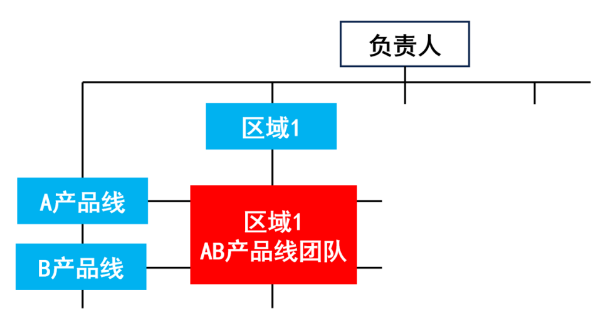

3、考虑业务相关及为了减少臃肿,如果并非一条产品线对应成立一个区线团队,而是一个区线团队同时承接两条以上产品线的工作(如下图),那么就意味着区线团队之上不再是双向领导,而是多头领导了(两个以上产品线加上一个区域),情况就变得更加复杂,且存在多条产品线争夺区线团队资源的问题。

针对上述问题,我们这里给出三个解决方案。具体如下:

1 回归单一指令模式

两个上司在意见上合二为一,共同下达

我们通常习惯于单一指令,每名员工只有一个上司,这样对工作的指示将保持一致和连续,下属好开展工作。既然对单一指令大家习惯接受,且问题出在双向或多头领导之上,那么我们可以做出如下规定:

1、将多头领导合并为自上而下的统一领导。

2、所谓合并是指两个或多个上级将各自意见沟通协商后再下达共同指令。

3、对于下属而言,得到的合并指令就是单一指令,从而避免了政出多门造成的冲突。

那么,如何落实这一整合思想呢?要做好以下一系列安排:

1、列出主要工作事项

例如,在“产品线—区域矩阵”中,产品线经理与区域经理都要面向区线团队,那么,就需要这两个维度列出自己重点关切的工作,包括政策、管控及一些关键业务等。在这个过程中,要对区线负责人做必要意见征询或邀请其参与讨论,最终形成重要事项清单,并逐项合议出统一的意见,形成文字方案下发,做到意见一致而明确。

2、“统一意见”的合议过程

例如,在上述重要事项清单中有一项是确定产品销售价格,产品线与区域合议后,定下的基调是实行弹性价格机制,即先由产品线给出一个可调价范围,由区域在范围内自由把握。按理说,到此为止,可否灵活报价的事情已经说清楚了,但对于矩阵制不行,我们需要深究一步——区域经理是否把调价权限下放给区线团队一定要说清楚,同时,产品线也要给出建议,认为该不该向下放权。这个时候,两个领导就要进行综合评估了,如果区线团队相对成熟,风格稳健,加上该区域面向的均为中小客户,那么就可能将这部分权限直接下放到底,也就是区线负责人拥有产品线给予的最大调价权限。如果全权下放不妥,则可以结合调价幅度下放部分权限,甚至经过综合考量,权限暂时控制在区域经理手里,条件成熟再下放。这样的决定形成书面方案下达,区线团队就会得到一个明确的指令,在这项工作上就不必双向频繁请示和尴尬周旋了。

3、创建主动问询和通报机制

实行“事项清单”与“合议制”一定程度解决了“一仆二主”的问题,不过,工作清单之外,还会有新的问题产生。日常工作中,也有一些常规工作要面对,不可能事无巨细的都做到事前合议。因此,还需要补充两条规定:一是主动问询。例如,产品线在向区线团队下达某项指令或提出某项要求的时候,如果这类工作也涉及区域管理层要参与,则应主动问询后,形成统一的意见后再下发。要注意的是,需要问询的工作并非指那些明显就要双方合议的重要事项,而是归产品线主导的一般性工作。同样,区域管理层也要这么做,而不要单方面认为区线团队是自己的私有资源。二是采用通报机制,即,对于由一方主导且非常紧急的一般性工作,可以先做再及时告知。

4、将反馈要求说在前面

当下属发现两个上级的意见不一致时(甚至包括合议后的决定或方案),一定要反馈,而不是默不作声。同时,上级领导也要承诺,针对反馈问题,一定会认真协商,将问题解决在上层,从而给出一个新的明确的指示。作为组织维度的交互点,节点位置上的团队要将此类反馈作为一条纪律来服从和执行,发现而不报是不被允许的。

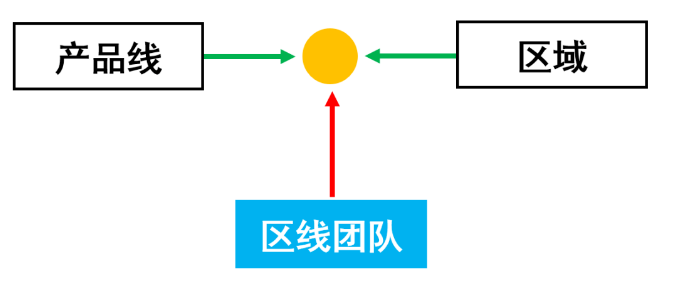

2 自下向上的下属主导模式

节点团队主导提案,双向领导支持性合议

下属主导模式对矩阵节点上的职位要求比较高,但是这样一种机制一旦发挥作用,不少问题会迎刃而解,这也是理想的矩阵制的状态。同时,这样一种机制会赋予节点以高能量,依靠其辐射和扭力来驱动矩阵制运行,是一个值得探讨的做法。

采用下属主导模式,两个上级要摆正位置。以“产品线—区域矩阵”为例,如推行该模式,则区线团队负责人相当于一位职业经理人,而产品线和区域相当于背后的两个老板。为了经营好、发展好及充分发挥职业经理人的价值,两个老板要充分授权,使得职业经理人可以根据市场状况提出相关思路和支持要求,从而拉动两位老板动用资源(即各自维度力量)给予满足,这就是下属主导模式的大概运行过程。不过,对于重要工作事项,仍要采取三方合议的形式进行决策,只不过有一些提案是由区线提出的。

对于区线团队而言,组织节点的站位让其具备了独到优势——身系各维度,掌握多方信息,且最接近客户和市场,因此,只要能力到位,是可以作为一个动力源来促进各方协同的。就像在象限中一旦找准了位置,横纵坐标轴就开始发挥定位和衡量作用,两者劲往一块使,变得统一和协调了一样。显然,区线团队可谓一手托两家,一方面要充分结合属地化情况,完成区域业绩指标,另一方面也要为产品线的升级换代、政策优化、品牌建设及长远发展担起责任。也就是对区线而言,拓展市场与服务客户是重要的,而思考产品管理与运营同样重要。已有产品如何在本地市场持续卖好,以及什么样的新品能够在本地卖好,这是区线要思考的核心问题。

使命的多重性,信息的交汇点,市场的零距离,这些都是组织节点的优势所在,因此,将这个位置设为运营层面的决策点,将会产生精准而高效的驱动力。而且,矩阵制组织节点是广泛分布在运营平台之上的,这样的动力源如果纷纷开动,将会带动包括维度在内的各方工作,很大程度上提升整个矩阵组织的运行效率。

对于处于组织节点的区线团队,只要有能人在任,那么这个人就可以在一定范围内主持日常工作,组织结构随之被拉平,原来的上级如产品线和区域便化身为资源的支持者,决策的参与者,而不再是自上而下的审批方,更不是以前的双向领导。

下属主导模式同样需要制订一套运行准则——明确各方责权,理清相互关系,给出互动规程,以避免模式失效或走向失控。另外,对需三方合议的重点工作,紧急情况的事后报备,增加透明度的信息共享等相关规定要认真履行。

下属起主导作用,主要侧重于实务性业务工作,这是由下属处于的层面决定的,所以,这并不妨碍产品线与区域的全局规划工作的推进。也就是说,不能因下属主导模式的采用,而将产品线和区域管理层变成了附属机构。产品线和区域的地位及价值并没有改变,改变的只有两点,一个是在具体业务上,要让区线团队发挥主观能动性,成为具体工作开展的核心。二是由产品线和区域决定的,且与具体业务紧密相关的重要工作,要充分听取区线的意见。

3 统一目标模式

以计划统一行动,以考核促进协同

用计划来统筹各方工作,强制协同,是矩阵制良性运行的重要保障。那么计划具有何方神力,能让不同维度走到一起?请看下面的分析:

1、设置方向一致、相互支撑的计划目标

仍以“产品线—区域矩阵”为例,如果产品线与区域在年度经营计划及月度计划上的目标指向是一致的,而且在目标关系上是相互支撑的,一方完不成另一方必受影响,那么可以说,两者的利益就是密切相关的,就应该齐心协力,共同努力才是,而不应单兵作战,或各人自扫门前雪。

假设A产品线承担的经营指标为收入、利润和回款率三大指标,那么A产品线指标的实现一定要依靠各区域本条产品线指标的完成。所以,公司给区域下达的指标中就要有区域总指标之下的A产品线二级指标,同样包括收入、毛利和回款率三项,也就是产品线的三大指标等于各区域三项指标之和(此处并非精确计算数字,而是表达分与合的关系)。显然,产品线与区域的支撑是相互的,区域总指标的完成也要得益于多条产品线在本区域创造的业绩,而且产品做得好,产品线销售政策制订得好,日常在策略上指导的好,出现问题能够快速反应且支持的好,售前配合的好都将极大促成区域业绩的达成。

为进一步提高产品线与区域的协同度,公司在设计产品线指标时,还可以加一个区域计划完成率,区域计划完成率=(完成计划的区域数÷区域总数)。这个指标的设置主要为了加强对产品线的均衡考核,也就是说即便产品线完成了总体收入、利润和回款率指标,但如果存在没有完成某一个指标(指该产品线落在该区域的指标)的区域,那么产品线在考核时都会被扣分。可见,区域计划完成率也是一个针对性的堵漏指标,避免产品线在预测总指标完成没问题的情况下,忽视对后进区域的帮扶。同理,对区域指标也可以采用相同的方法,从而达到对产品线的均衡考核。

经营计划的目标除了关键财务指标外,还有细化的关键工作目标,而这类目标有时候也可以转化成量化指标,从而推动产品线与区域目标的一致化。例如,产品线有一项计划目标为打开某细分客户市场,用量化指标表达为该细分市场在当年的销售收入要达到一定额度。如果这样一个动作得到各区域认可或已事先得到公司确认,那么各区域就要为此确定本地该细分市场的收入指标,从而形成对产品线总目标的支撑。

2、对照各自计划方案,强化共性,串联过程,消减冲突,做好整体与局部计划协同

产品线与区域的目标一致了,但在产品线和区域中支持目标实现的各自计划举措不一定步调统一,这同样会破坏协同。那么,怎样让两者形成相互支撑和配套关系呢?需要把握住以下三点:

(1)强化共性举措

对产品线和区域计划中不谋而合的思路或要落实的工作,则视为必要工作,甚至是重点工作。由于基本思想是一致的,那么双方只需通过合议,就该举措执行环节进行完善性、加强性细化,确保其落地即可。例如,要开发某一细分市场,产品线和区域提出的想法都是借由代理商形成突破,可是这一想法在计划中只是宏观描述,在操作上并不具体,如果不深究一步,恐怕会在细节上出现冲突。所以,我们在这里强调的是需要进一步明确成方案,只有这样,才能进一步看清两个维度间是否存在偏差,否则,貌似思路相同,可一旦操作起来就发现实际相距甚远。

(2)做好过程排序和计划承接(亦属于上述共性工作具体化中的一个环节)

有些工作,即便是共性工作也涉及到跨维度联动和协同的情况,常见现象是产品线和区域根据各自职责,在计划中都单方面、孤立地列明了属于自己的那一段。这就导致了一个问题:仅从各维度作为计划制订主体的角度看,计划已制订完毕,但从一项工作完整实现的角度看,就涉及到维度间的相关工作排序,或者说在时间上存在一个谁先做,谁后做的系统安排,只有这样,一个完整的工作计划才算完成,也才能在执行阶段连续运行起来。例如,在产品线的计划中,有一个新品启动计划,时间节点为3月份在华东区做试点,5月份铺向全国。而另一侧,由于种种原因,部分区域的该新品计划却是错位的,他们在3月份就安排了新品的正式销售工作,且设定了考评指标。针对这类计划孤岛情况,就要通过计划制订阶段的协同机制予以避免或及时发现,作出调整。

(3)解决矛盾问题

举两个例子来说明矛盾的产生。新的一年,产品线计划通过发展有实力的代理商开展业务,并将其看作是重要举措,然而,某区域对此表示反对,其在计划中继续强化直接销售的现行思路,对招商及服务代理商工作没有丝毫部署。此时,就需要产品线与区域沟通、协商,从而尽快达成一致。再比如,两年来,区域纷纷反馈,定制化客户数量增长迅猛,并一直呼吁产品线尽快提高定制化水平,否则将影响区域和公司年度计划指标的完成。然而,看看产品线下一年的年度计划,你会感觉诧异,因为压根就没有定制化工作改善的安排。此时,同样要由区域与产品线沟通,以共同制订应对或转型方案。对于无法协商的情况,则由公司来调节或决策。

3、依据计划执行表落实具体工作

产品线和区域的工作最后都要落到计划执行表中,这张表是在经过上述目标与举措高度协同的前提下具体制订的,其在维度间关联工作上要做到分工、流程和时间的契合。在这张表上,要标明每一项细化任务的责任人,以方便产品线与区域间工作对接和沟通。

4、加严对计划制订与执行的考核

对矩阵制组织,在计划制订阶段,要严格考核各维度之间是否做到了协同,同时对计划执行结果要加强考核,尤其是能够体现维度关联的工作目标或业绩指标,如产品线的区域平衡指标等,以倒逼业务单位在计划制订与执行过程中紧密合作。

经过计划统筹,关于维度间的重要事项协同都定下了基调,明确了原则,也夯实了关键细节,在此前提下,再出现冲突大多也是低频或更微观的摩擦,即便出现始料未及的情况,也要么在可控范围内,要么有足够的精力来应对。

另外,产品线和区域的年度经营计划及年度内阶段性计划(比如半年、季度、双月或月、旬、日计划等)的制订,都是要遵循公司总体指导原则的,因为计划是产品线战略与区域战略的落实,而战略方案是需要公司批准或由公司直接确定的。从这个角度看,计划中的关键内容,并非都是由维度间互动出来的,对于公司已经决定的事项和已经确定的思路,维度间是不存在做与不做及如何做的争议的。因此,理清并遵循公司经营计划的总体制订流程,比如先修正公司的战略,再制订年度经营方针与总目标就十分必要,这将非常有助于提高各维度计划间的协同效率。

以上观点仅供参考。